Metade dos internados em instituições públicas e privadas com infecção generalizada morre. Por que o Brasil não consegue controlar a sepse?

RAFAEL CISCATI

Quando Tancredo Neves morreu, em abril de 1985, os jornais informaram que o presidente sofrera “um processo infeccioso abdominal”. Por 38 dias, o país acompanhou apreensivo a trajetória de deterioração da saúde do presidente, que nem sequer chegara a tomar posse – de como suas dores abdominais evoluíram para um quadro de insuficiência renal e cardíaca. Tancredo morreu no dia 21. Ele foi uma das muitas vítimas ilustres da sepse, antigamente chamada septicemia e popularmente conhecida como infecção generalizada. Mais de 30 anos depois, o mal que matou Tancredo ainda é o que mais mata nas UTIs

brasileiras. Segundo uma nova pesquisa feita em todo o país, o problema

afeta, de maneira similar, instituições públicas e particulares – e

mais de 20% delas não contam com estrutura mínima para tratar

adequadamente dos doentes.

A sepse ocorre quando o organismo reage de maneira exagerada a uma infecção que não consegue combater. Há casos em que o problema inicial parece banal – como uma infecção urinária. Na tentativa de expulsar o invasor – ou quando a pessoa não recebe o tratamento adequado

–, o corpo dá início a um processo inflamatório violento que acaba por

comprometer seu próprio funcionamento. Se diagnosticada ainda nos

estágios iniciais, a sepse pode ser controlada. Mas não é esse o destino

da maioria das pessoas que, no Brasil, sofre com a doença.

A sepse ocorre quando o organismo reage de maneira exagerada a uma infecção que não consegue combater. Há casos em que o problema inicial parece banal – como uma infecção urinária. Na tentativa de expulsar o invasor – ou quando a pessoa não recebe o tratamento adequado

–, o corpo dá início a um processo inflamatório violento que acaba por

comprometer seu próprio funcionamento. Se diagnosticada ainda nos

estágios iniciais, a sepse pode ser controlada. Mas não é esse o destino

da maioria das pessoas que, no Brasil, sofre com a doença.

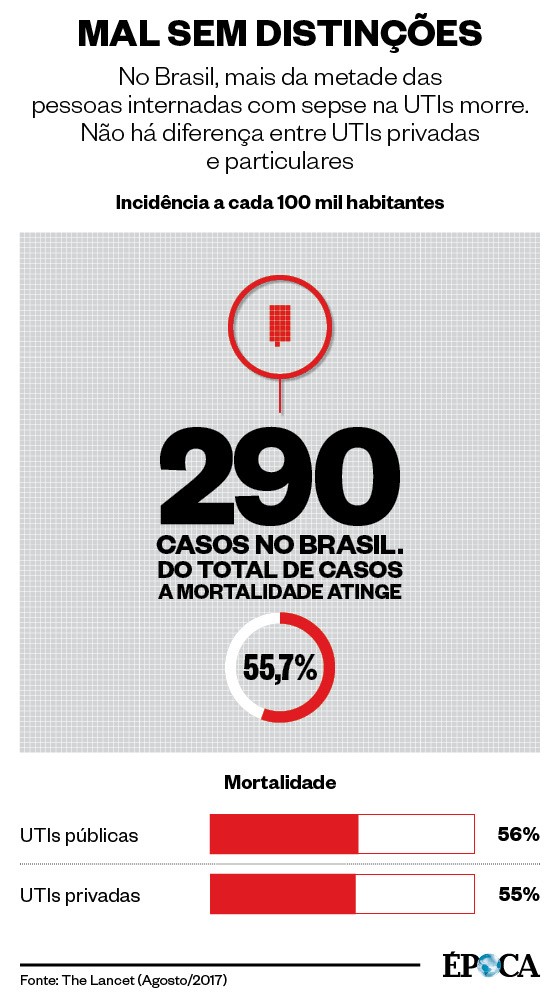

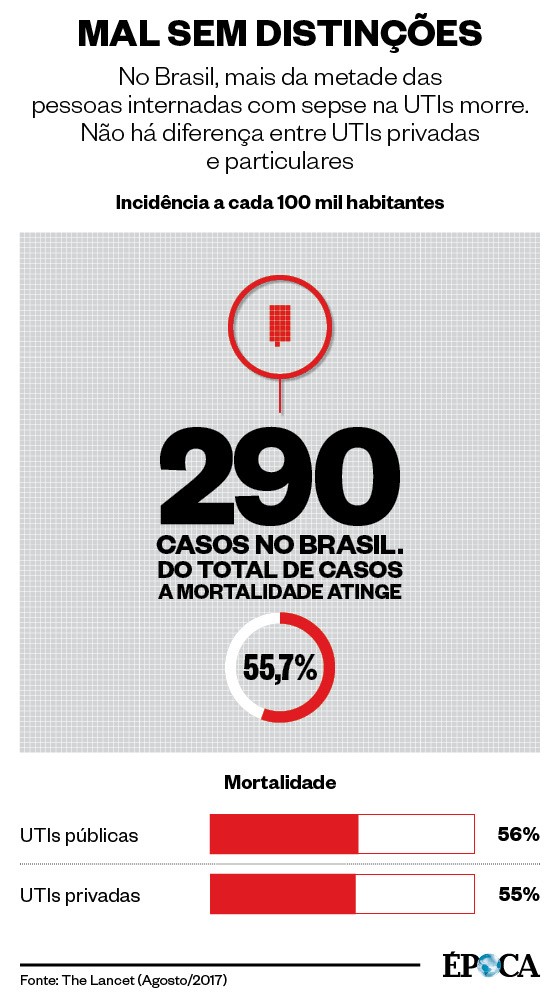

Segundo um levantamento organizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Instituto Latino Americano de Sepse (Ilas), ao menos 30% dos leitos de UTIs no país são ocupados por pacientes com a doença. Desses, 56% acabam morrendo. Dos 420 mil casos tratados por ano, 230 mil terminam em morte. É muito: nos Estados Unidos, por exemplo, 29% dos doentes com sepse morrem. “É um problema mais fatal que infarto do miocárdio”, diz Flávia Machado, professora da Unifesp e uma das coordenadoras do novo estudo.

Fatal e, até agora, pouco compreendido. O levantamento organizado por Flávia, publicado na revista científica The Lancet, foi o primeiro a apontar, de maneira acurada, qual o alcance da sepse no Brasil. Para fazer isso, os pesquisadores dividiram o país em 40 regiões. Coletaram os dados de 15% das UTIs em cada uma dessas regiões até chegar ao número de 230 instituições participantes. Eram UTIs públicas e privadas, com perfis econômicos variados. O esforço resultou na amostra mais representativa já examinada sobre o assunto no país: “Nos trabalhamos anteriores, acabavam participando somente as melhores unidades”, diz Flávia. Esses estudos com instituições-modelo criavam um retrato enganoso e apontavam que cerca de 40% dos pacientes com sepse morriam – e não os 56% descobertos. Flávia constatou, ainda, que o problema afeta, igualmente, instituições públicas e privadas. Nas públicas, 56% dos pacientes morrem. Nas privadas, 55%.

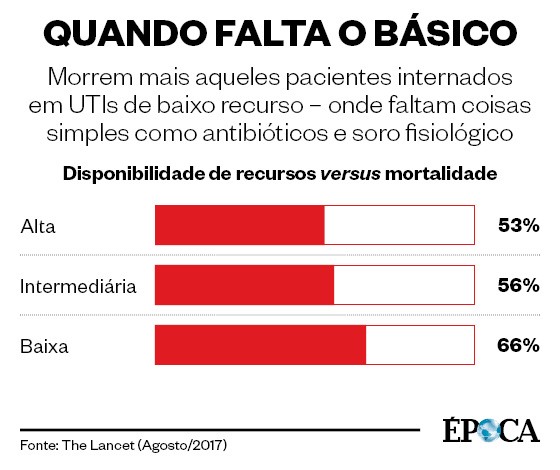

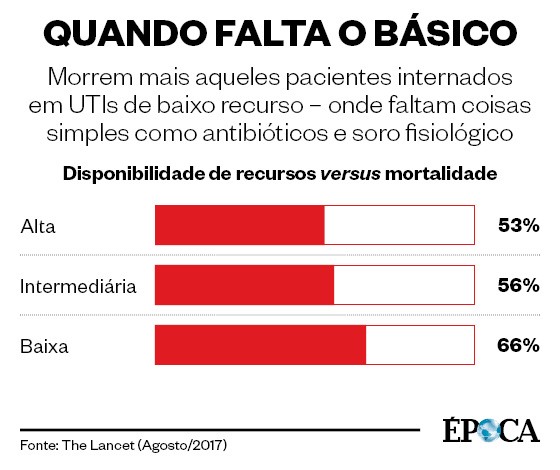

Os números ruins do Brasil são resultado de uma combinação infeliz de fatores que, dentro e fora das UTIs, atrasam o início do tratamento e comprometem seus resultados. Dentro das UTIs, pesa contra os pacientes a infraestrutura inadequada de muitas instituições. Os dados coletados por Flávia demonstram que elas estão mal preparadas para oferecer aos doentes cuidados básicos – como acesso aos antibióticos adequados e a outros itens simples, como soro fisiológico. A equipe de pesquisadores elaborou uma lista com oito desses itens e práticas importantes para o tratamento de sepse para avaliar a qualidade da infraestrutura oferecida pelas UTIs. Em 23% delas, faltavam dois ou mais dos itens essenciais. Eram instituições de “baixo recurso”, na classificação dos pesquisadores. “E estar internado em uma UTI de baixo recurso aumenta as chances de o paciente morrer”, diz Flávia. É esse o destino de 66% dos pacientes internados com sepse nesse tipo de UTI.

Fora

das UTIs, a falta de informação sobre a doença aumenta a letalidade do

problema. De acordo com uma pesquisa Datafolha feita em parceria com o

Ilas em março deste ano, 86% dos brasileiros jamais ouviram falar sobre

sepse e não são capazes de reconhecer os sintomas da doença. São sinais

como confusão mental, tontura, febre e sonolência, acompanhados por uma infecção.

O resultado é que as pessoas demoram a procurar ajuda. Educar a

população é importante porque, ao contrário do que comumente se pensa,

quase metade dos casos de sepse começa fora do ambiente hospitalar: 40% dos pacientes desenvolvem o problema em casa.

Fora

das UTIs, a falta de informação sobre a doença aumenta a letalidade do

problema. De acordo com uma pesquisa Datafolha feita em parceria com o

Ilas em março deste ano, 86% dos brasileiros jamais ouviram falar sobre

sepse e não são capazes de reconhecer os sintomas da doença. São sinais

como confusão mental, tontura, febre e sonolência, acompanhados por uma infecção.

O resultado é que as pessoas demoram a procurar ajuda. Educar a

população é importante porque, ao contrário do que comumente se pensa,

quase metade dos casos de sepse começa fora do ambiente hospitalar: 40% dos pacientes desenvolvem o problema em casa.

Dos outros 60%, mais da metade desenvolve durante o atendimento de emergência ou durante a internação no hospital. Daí, vão para a UTI. “São casos que derivam de infecções por bactérias resistentes, presentes nesses ambientes”, diz Jorge Salluh, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto D’Or e especialista em medicina intensiva, que não participou da pesquisa. “A sepse é um problema que chama a atenção na UTI, porque é onde as pessoas morrem. Mas ele começa fora.” Nessas situações, é importante que a equipe do hospital esteja pronta para agir com presteza. O problema é que também lhe falta preparo: uma pesquisa feita pelo Ilas em 2010, com 917 médicos, concluiu que somente 27,3% deles eram capazes de diagnosticar a sepse. E que 44% não estavam preparados para diagnosticar a sepse grave, uma evolução do problema. Isso retarda o início do tratamento – e reduz as chances de sobrevivência. Do grupo acompanhado pelos pesquisadores da Unifesp, somente 53% dos pacientes receberam o antibiótico adequado já na primeira hora de manifestação da doença – uma prática considerada básica. Sinal de que o diagnóstico demorou a ser feito: “Em média, os hospitais levam seis horas para reconhecer que aquele paciente internado desenvolveu sepse”, diz Flávia.

Há

maneiras de reverter esse quadro: “Nós temos bons exemplos, no Brasil,

de hospitais que foram capazes de reduzir a mortalidade. E que podem

servir de modelo”, diz Flávia. Outro estudo organizado por ela, e

publicado ainda neste ano, mostrou que, por vezes, bastam intervenções

simples. Flávia acompanhou um conjunto de 63 UTIs (25 públicas e 38

privadas) por quatro anos, enquanto elas implementavam programas de

melhoria de qualidade. Ao fim desse período, 58% das instituições

particulares tinham se tornado capazes de oferecer os antibióticos

essenciais ao tratamento dos pacientes – e haviam reduzido a mortalidade

de 47,6% para 27,2%. Nas instituições públicas, o resultado não foi tão

bom – somente 15,7% delas, ao final dos quatro anos, eram capazes de

oferecer esses antibióticos. Não houve redução significativa da

mortalidade.

Há

maneiras de reverter esse quadro: “Nós temos bons exemplos, no Brasil,

de hospitais que foram capazes de reduzir a mortalidade. E que podem

servir de modelo”, diz Flávia. Outro estudo organizado por ela, e

publicado ainda neste ano, mostrou que, por vezes, bastam intervenções

simples. Flávia acompanhou um conjunto de 63 UTIs (25 públicas e 38

privadas) por quatro anos, enquanto elas implementavam programas de

melhoria de qualidade. Ao fim desse período, 58% das instituições

particulares tinham se tornado capazes de oferecer os antibióticos

essenciais ao tratamento dos pacientes – e haviam reduzido a mortalidade

de 47,6% para 27,2%. Nas instituições públicas, o resultado não foi tão

bom – somente 15,7% delas, ao final dos quatro anos, eram capazes de

oferecer esses antibióticos. Não houve redução significativa da

mortalidade.

A percepção política do problema também parece mudar. No começo deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a sepse como um problema global. Foi um passo importante: esse reconhecimento significa que a entidade passará a cobrar de seus países-membros políticas públicas específicas para a sepse para tratar do problema e informar melhor suas populações. “É preciso que se crie, para a sepse, a mesma cultura que se criou em torno do infarto do miocárdio”, diz Salluh. “Todo mundo sabe que as chances de uma pessoa que sofreu um infarto sobreviver aumentam se ela for atendida precocemente. O mesmo vale para a sepse.”

*

The epidemiology of sepsis in Brazilian intensive care units (the

Sepsis PREvalence Assessment Database, SPREAD): an observational study

* Two decades of mortality trends among patients with severe sepsis: a comparative meta-analysis

* Survey on physicians’ knowledge of sepsis: do they recognize it promptly?

* Quality improvement initiatives in sepsis in an emerging country: does the institution’s main source of Income Influence the results? An analysis of 21,103 patients

Segundo um levantamento organizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Instituto Latino Americano de Sepse (Ilas), ao menos 30% dos leitos de UTIs no país são ocupados por pacientes com a doença. Desses, 56% acabam morrendo. Dos 420 mil casos tratados por ano, 230 mil terminam em morte. É muito: nos Estados Unidos, por exemplo, 29% dos doentes com sepse morrem. “É um problema mais fatal que infarto do miocárdio”, diz Flávia Machado, professora da Unifesp e uma das coordenadoras do novo estudo.

Fatal e, até agora, pouco compreendido. O levantamento organizado por Flávia, publicado na revista científica The Lancet, foi o primeiro a apontar, de maneira acurada, qual o alcance da sepse no Brasil. Para fazer isso, os pesquisadores dividiram o país em 40 regiões. Coletaram os dados de 15% das UTIs em cada uma dessas regiões até chegar ao número de 230 instituições participantes. Eram UTIs públicas e privadas, com perfis econômicos variados. O esforço resultou na amostra mais representativa já examinada sobre o assunto no país: “Nos trabalhamos anteriores, acabavam participando somente as melhores unidades”, diz Flávia. Esses estudos com instituições-modelo criavam um retrato enganoso e apontavam que cerca de 40% dos pacientes com sepse morriam – e não os 56% descobertos. Flávia constatou, ainda, que o problema afeta, igualmente, instituições públicas e privadas. Nas públicas, 56% dos pacientes morrem. Nas privadas, 55%.

Os números ruins do Brasil são resultado de uma combinação infeliz de fatores que, dentro e fora das UTIs, atrasam o início do tratamento e comprometem seus resultados. Dentro das UTIs, pesa contra os pacientes a infraestrutura inadequada de muitas instituições. Os dados coletados por Flávia demonstram que elas estão mal preparadas para oferecer aos doentes cuidados básicos – como acesso aos antibióticos adequados e a outros itens simples, como soro fisiológico. A equipe de pesquisadores elaborou uma lista com oito desses itens e práticas importantes para o tratamento de sepse para avaliar a qualidade da infraestrutura oferecida pelas UTIs. Em 23% delas, faltavam dois ou mais dos itens essenciais. Eram instituições de “baixo recurso”, na classificação dos pesquisadores. “E estar internado em uma UTI de baixo recurso aumenta as chances de o paciente morrer”, diz Flávia. É esse o destino de 66% dos pacientes internados com sepse nesse tipo de UTI.

Dos outros 60%, mais da metade desenvolve durante o atendimento de emergência ou durante a internação no hospital. Daí, vão para a UTI. “São casos que derivam de infecções por bactérias resistentes, presentes nesses ambientes”, diz Jorge Salluh, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto D’Or e especialista em medicina intensiva, que não participou da pesquisa. “A sepse é um problema que chama a atenção na UTI, porque é onde as pessoas morrem. Mas ele começa fora.” Nessas situações, é importante que a equipe do hospital esteja pronta para agir com presteza. O problema é que também lhe falta preparo: uma pesquisa feita pelo Ilas em 2010, com 917 médicos, concluiu que somente 27,3% deles eram capazes de diagnosticar a sepse. E que 44% não estavam preparados para diagnosticar a sepse grave, uma evolução do problema. Isso retarda o início do tratamento – e reduz as chances de sobrevivência. Do grupo acompanhado pelos pesquisadores da Unifesp, somente 53% dos pacientes receberam o antibiótico adequado já na primeira hora de manifestação da doença – uma prática considerada básica. Sinal de que o diagnóstico demorou a ser feito: “Em média, os hospitais levam seis horas para reconhecer que aquele paciente internado desenvolveu sepse”, diz Flávia.

A percepção política do problema também parece mudar. No começo deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a sepse como um problema global. Foi um passo importante: esse reconhecimento significa que a entidade passará a cobrar de seus países-membros políticas públicas específicas para a sepse para tratar do problema e informar melhor suas populações. “É preciso que se crie, para a sepse, a mesma cultura que se criou em torno do infarto do miocárdio”, diz Salluh. “Todo mundo sabe que as chances de uma pessoa que sofreu um infarto sobreviver aumentam se ela for atendida precocemente. O mesmo vale para a sepse.”

Para saber, alguns dos estudos citados:

* Two decades of mortality trends among patients with severe sepsis: a comparative meta-analysis

* Survey on physicians’ knowledge of sepsis: do they recognize it promptly?

* Quality improvement initiatives in sepsis in an emerging country: does the institution’s main source of Income Influence the results? An analysis of 21,103 patients

Nenhum comentário:

Postar um comentário